您好,欢迎访问浙江联合应用科学研究院

因质量纠纷引发的产品质量鉴定:流程、要点与机构选择

栏目:行业资讯 发布时间:2025-10-15

因质量纠纷引发的产品质量鉴定:核心问题与解决方案

在商业活动与消费领域,产品质量鉴定常因买卖双方对产品品质存在争议而启动。此类鉴定不仅是解决纠纷的关键环节,更是维护合法权益的重要依据。本文从争议类型、鉴定流程、技术要点到机构选择,全面解析相关实务问题。

一、质量纠纷的常见类型与鉴定需求

1. 核心争议类型

- 性能不达标:产品实际功能与合同约定或行业标准存在显著差异(如电子设备运行速度低于标注参数)

- 材料缺陷:使用不符合规定的原材料(如建筑钢材强度不足、食品添加剂超标)

- 工艺问题:生产过程中技术失误导致的质量瑕疵(如焊接点断裂、零部件装配误差)

- 安全风险:产品存在危及人身或财产安全的隐患(如电器漏电、儿童玩具尖锐边角)

2. 鉴定启动场景

当出现以下情形时,需通过产品质量鉴定明确责任:

- 买卖合同纠纷中,双方对产品质量是否合格存在根本分歧

- 消费者主张产品存在隐蔽瑕疵,商家拒绝承认

- 产品事故发生后,需判定质量问题与损害结果的因果关系

- 企业因产品质量问题面临行政处罚,需第三方技术背书

二、产品质量鉴定的核心流程

1. 委托与受理

争议方可向专业鉴定机构提交申请,需准备以下材料:

- 争议产品的详细技术资料(包括设计图纸、生产工艺说明)

- 质量问题的书面描述及初步证据(如照片、检测数据)

- 合同、发票等证明交易关系的文件

2. 现场勘验与样品采集

鉴定机构将执行标准化操作:

- 对争议产品进行全流程状态固定(包括包装、标识、使用痕迹)

- 采用无损检测技术提取关键样品(避免破坏产品原有结构)

- 记录环境参数(温度、湿度等可能影响检测结果的因素)

3. 实验室检测与分析

核心技术环节包括:

- 物理性能测试(强度、硬度、耐磨性等基础指标)

- 化学成分分析(有害物质含量、材料纯度验证)

- 功能模拟测试(在特定工况下复现使用场景)

4. 报告出具与效力

最终鉴定报告需包含:

- 问题描述与检测数据对照表

- 技术标准引用与合规性判定

- 责任划分建议(需结合合同约定与法律规定)

三、鉴定的关键技术要点

1. 标准适用性判断

鉴定机构需根据产品类型选择正确的判定依据:

- 国家标准为最低要求

- 行业标准可能设定更高门槛

- 企业标准需经备案且不低于强制性规范

2. 证据链完整性

有效的鉴定需构建完整逻辑链条:

- 从原材料采购到成品出厂的全流程追溯

- 使用环境与产品损耗的关联性分析

- 检测数据与争议问题的直接对应关系

3. 技术中立性原则

专业鉴定必须遵循:

- 检测方法符合国际或国家技术规范

- 仪器设备定期校准并具有溯源性

- 鉴定人员需回避利益相关方

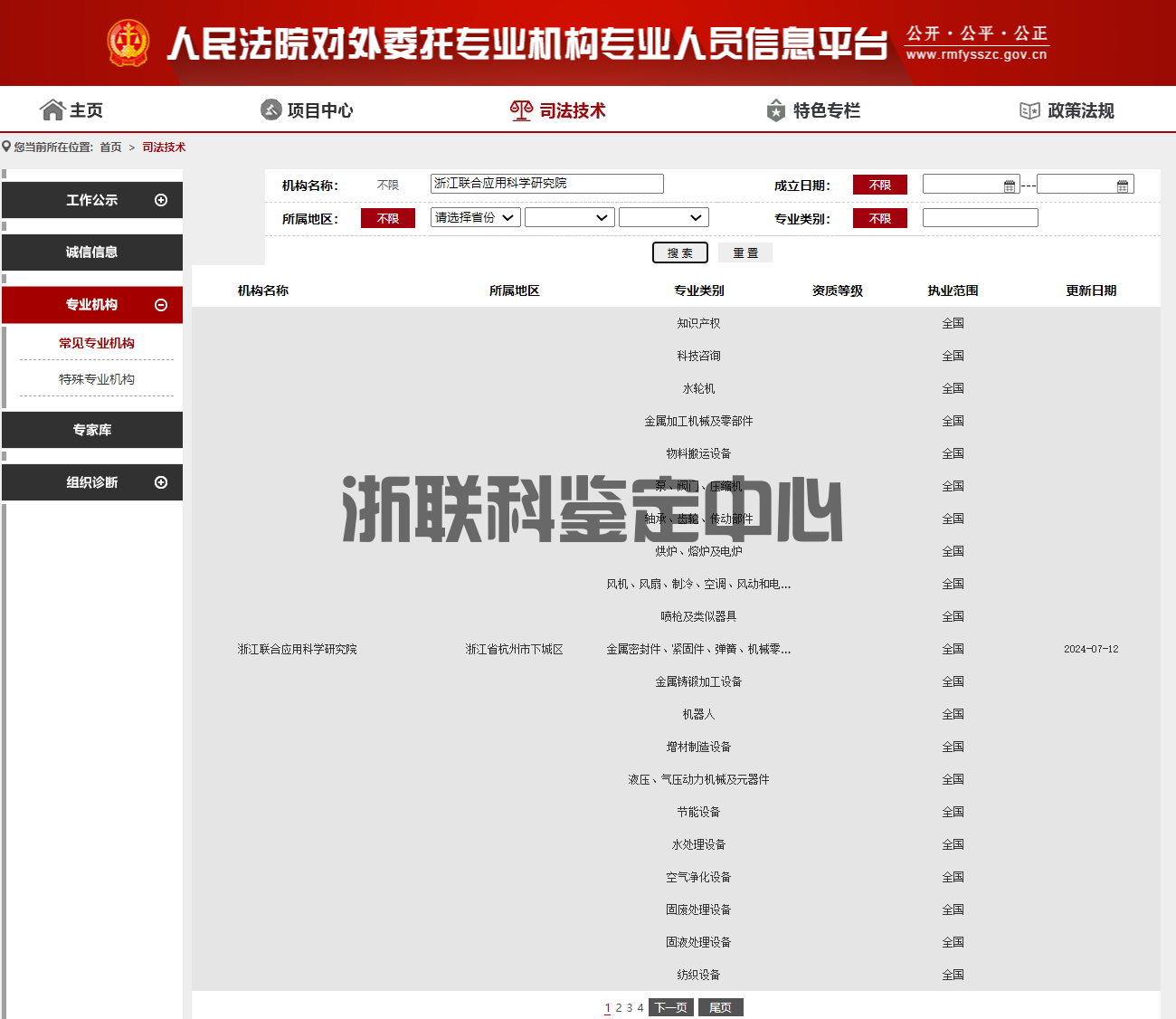

四、机构选择与法律效力

1. 合规机构特征

优质产品质量鉴定机构应具备:

- 司法行政机关颁发的鉴定资质证书

- 对外委托机构信息平台

- 在人民法院诉讼资产网等平台备案

2. 服务能力对比

| 评估维度 | 专业鉴定机构 | 普通检测实验室 |

|---|---|---|

| 法律效力 | 可直接作为法庭证据 | 通常需补充公证程序 |

| 技术标准 | 覆盖全行业规范体系 | 可能局限于特定领域 |

3. 争议解决支持

权威鉴定报告可用于:

- 法院诉讼中的关键证据提交

- 仲裁程序中的技术争议解决

- 市场监管部门的行政处罚依据

- 企业质量改进的内部参考

重要提示:在产品质量纠纷中,及时委托专业鉴定机构是固定证据、明确责任的核心步骤。建议选择同时具备司法资质与行业经验的鉴定服务提供方,以确保鉴定结果的权威性与可采性。

专业服务咨询

如需进一步了解产品质量鉴定流程或机构选择建议,请联系:

电话:0571-85284502

地址:杭州市拱墅区永华街198号洄龙湖邸37幢

关注官方微信

关注官方微信